Fondateurs

La plupart des informations figurant dans les textes présentant la Gestalt-thérapie sont tirées de la Revue ” Gestalt” diffusée par la SFG ; en particulier des numéros :

• (1) Frederick S. Perls, 20 ans après (1990)

• (3) Une psychothérapie de l’Homme-dans-le-monde : Paul Goodman (1992)

• (6 & 7) Le passé composé, Sources et contextes de la Gestalt-thérapie (1994).

Si vous souhaitez suivre l’évolution et les recherches actuelles en Gestalt-thérapie, vous pouvez consulter les sommaires d’autres numéros de la Revue Gestalt et acheter ceux qui vous intéressent en allant à la rubrique Revue Gestalt

États-Unis

Dans les années 1946-47, les Perls partent pour New York où ils s’installent comme psychanalystes jusqu’en 1950. Même si A. Brill (1874-1948), président fondateur de la New York Psychoanalytic Society (NYPS), donna son accord pour l’immigration de F. Perls, celui-ci est très mal accueilli par le milieu “officiel” des psychanalystes new yorkais de tendance freudienne ; ces derniers n’apprécient pas ses idées, ni ses comportements.

Dans les années 1946-47, les Perls partent pour New York où ils s’installent comme psychanalystes jusqu’en 1950. Même si A. Brill (1874-1948), président fondateur de la New York Psychoanalytic Society (NYPS), donna son accord pour l’immigration de F. Perls, celui-ci est très mal accueilli par le milieu “officiel” des psychanalystes new yorkais de tendance freudienne ; ces derniers n’apprécient pas ses idées, ni ses comportements.Heureusement, Fritz Perls reçoit le soutien actif de psychanalystes dissidents du freudisme : son ancienne analyste Karen Horney qui, mise au ban du NYPS, avait créé l’Association for the Advancement of Psychoanalysis (AAP), l’aida à immigrer ; Erich Fromm (1900-1980) qui apprécie son livre ; et Clara Thompson (1893-1958, hongroise d’origine, analysée par S. Ferenczi). Ceux-ci l’aident à développer une clientèle.

Les Perls changent leurs prénoms : Friedrich se transforme en Frederick avant de devenir “Fritz” par la suite ; Lore devient Laura. Ils fréquentent les milieux intellectuels marginaux : anarchistes, libertaires, pacifistes, écrivains, artistes de théâtre (Living Theater), …

Le couple Perls rencontre régulièrement un certain nombre de personnes qui furent appelées le “groupe des Sept” : Isadore From (1919-1994), étudiant en philosophie centré sur la phénoménologie (analysé par F. puis par L. Perls) ; Paul Weisz, médecin et psychothérapeute reconnu (analysé par F. puis par L. Perls) ; Elliott Shapiro, directeur d’une école pour enfants difficiles (thérapie avec L. Perls) ; Sylvester Eastman, médecin ; Paul Goodman, “homme de lettres” et figure de l’anarchisme nord-américain (analysé par A. Lowen et L. Perls). Ce groupe participe à la mise en forme de la théorie gestaltiste et de son enseignement.

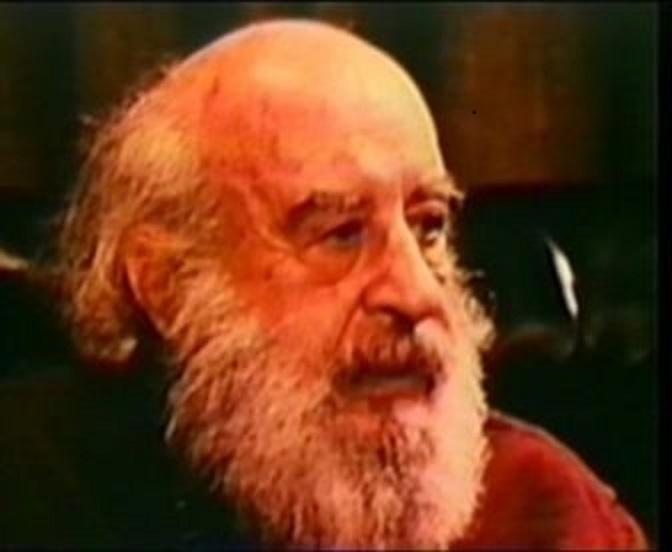

Paul Goodman

C’est avec Paul Goodman, considéré comme le penseur du groupe connaissant bien les courants psychanalytiques (S. Freud, Otto Rank, W. Reich) et la phénoménologie, que Frederick Perls décide d’écrire “Gestalt-therapy, Excitement and Growth in The Human” (1951, 2 tomes), le livre dans lequel les principaux concepts de la Gestalt-thérapie sont développés.

Paul Goodman réécrit en nord-américain la partie théorique (second tome) à partir d’un manuscrit de F. Perls, rapporté d’Afrique du Sud. “Rédacteur” rémunéré pour ce travail mais avec des idées s’accordant avec celles de F. Perls, il aurait “étoffé” le manuscrit d’origine en y incluant ses propres pensées, réflexions et même concepts (théorie du self).

Tout comme pour le premier ouvrage, Laura Perls y participe activement. Ralph E. Hefferline, professeur d’université à Columbia, écrit le premier tome à partir d’expériences pratiques faites avec ses étudiants sur la “thérapie de la concentration”. N’appartenant pas au groupe des sept, il est invité à participer à cet ouvrage afin de lui donner une caution universitaire, une crédibilité que les auteurs, étant donné leur personnalité, ne peuvent pas lui assurer.

Paul Goodman (1911-1972) est né à New York, (9 septembre 1911) dans une famille que le père (en faillite) abandonne lorsque Paul est bébé. Il est élevé dans l’ambiance d’une communauté intellectuelle et artistique juive (Greenwich Village), par sa mère (“bohémienne bourgeoise”), des tantes et sa sœur Alice (de 10 ans son aînée) qui le surveillent peu. Livré à lui-même, cet enfant curieux et littéraire erre dans les rues, les parcs, les musées et bibliothèques de New York, s’instruisant librement de tout ce qu’il rencontre, découvre.

Il commence des études en littérature et philosophie. Il obtient sa licence en 1931 et un doctorat à l’université de Chicago où il enseigne avant d’en être remercié en 1940. Ecrivant beaucoup mais vendant peu, P. Goodman vit très modestement avec son épouse et ses enfants de petits travaux littéraires, de rédaction d’articles et de leçons. Suite à sa rencontre avec les Perls, sa participation à “Gestalt-therapy”, au fonctionnement des instituts de formation et sa pratique de psychothérapeute (jusqu’en 1960) lui permettent des revenus plus décents, en rapport avec ses compétences.

Universitaire ayant une bonne culture philosophique et sociologique, critique littéraire, écrivain accompli (romancier, poète, auteur dramatique engagé, essayiste : société, éducation) et psychothérapeute, il est un militant anarchiste et libertaire, individualiste et pacifiste qui refuse tout esprit de système et fait le choix systématique de l’action non-violente. Il s’engage dans la contre-culture politique dans les années 30, rejette l’éducation qui brime la créativité des enfants, critique toutes les structures politiques aussi bien étatiques que révolutionnaires, lutte contre le fascisme et la guerre du Vietnam, combat pour la liberté sexuelle (bisexualité), prône une vie harmonieuse, ici et maintenant, dans la bienveillance et la non-violence.

Avec le succès de son livre “Growning Up Absud” paru en 1960, il obtient reconnaissance et renommée. Dans le milieu des années 60, le mouvement contestataire de la jeunesse étudiante l’adopte avec ses idées ; il est constamment invité sur les campus.

Laura Posner-Perls a affirmé que c’est P. Goodman qui donna une charpente théorique à la Gestalt-thérapie en ayant su articuler et transcrire les différentes idées, intuitions de F. Perls sous la forme d’une théorie cohérente. C’est ainsi que de rédacteur, il est devenu co-auteur.

Au début de 1952, les Perls avec quelques autres dont Paul Goodman, Paul Weisz, Isadore From et Eliott Shapiro (lequel mit en place la première formation en Gestalt-thérapie destinée à des éducateurs), créent le premier institut de Gestalt-thérapie : Gestalt Institute of New York. F. Perls a 59 ans. En 1953, ils ouvrent celui de Cleveland (Ohio) où sont formés Joseph Zinker, Erving et Miriam Polster avant d’y enseigner eux-mêmes.

F. Perls voyage beaucoup, participe à de nombreux séminaires pour faire connaître et expliquer cette nouvelle méthode à des médecins et psychologues entre autres, mais les retombées sont bien loin de ses espérances de succès, gloire et reconnaissance. Déprimé, malade, critiqué par les co-fondateurs de la Gestalt-thérapie, il abandonne progressivement la direction des instituts et l’enseignement à Laura Perls, P. Goodman, P. Weisz et Isadore From qui intervient et interviendra durant plusieurs années à l’Institut de Cleveland.

F. Perls (63 ans) se retire en Floride (une forme de retraite) en cette année 1956 qui marque la consécration qui acte la séparation avec les autres fondateurs de la Gestalt-thérapie, dont son épouse, confirmant ainsi les divergences nées entre eux, lesquelles iront en s’accentuant.

Vers 1959, F. Perls (66 ans) se remet à voyager aux E.-U. et à travers le monde (Japon, Israël, Europe) avant de s’installer en Californie à Big Sur au lieu-dit Esalen, où il réside de 1964 à 1968. Dans ce centre qui va devenir le creuset du “Mouvement du Potentiel Humain”, il y anime des séminaires expérientiels et didactiques, et propose un programme de formation qui finit par le rendre célèbre à partir de 1968. Il a 75 ans. Considéré comme innovateur, il influença de nombreux chercheurs (psychiatres, psychologues, psychothérapeutes, sociologues…), tout particulièrement du courant humaniste.

En 1969, F. Perls quitte Esalen pour fonder une communauté thérapeutique et didactique sur les bords du lac de Cowichan à coté de Vancouver (Canada) dans laquelle il ne séjourna que quelques mois.

Fritz Perls décède à 77 ans, le 14 mars 1970 à Chicago, à son retour d’un dernier voyage en Europe qui l’a épuisé étant donné son état de santé déficient. Ses cendres sont déposées dans le caveau de la famille Posner à Pforzheim (Allemagne).

Lors de l’évolution de la Gestalt-thérapie aux États-Unis, du vivant de F. Perls, deux courants se sont progressivement dessinés avec la participation active du fondateur. Celui-ci, avec Jim Simkin (Los Angeles), l’un de ses premiers élèves, incarne le courant dit de la côte Ouest (Californie : Esalen, San Francisco, Los Angeles). Laura Perls, Paul Goodman et Isadore From représentent celui dit de la côte Est (New York).

Les divergences vont au point que lors de l’inhumation de F. Perls, P. Goodman transforme “l’éloge” funèbre en une sévère critique contre celui qui, selon lui, a trahi la Gestalt-thérapie, amenant les partisans de F. Perls à organiser une autre cérémonie.

Par la suite, se dessine le “modèle de Cleveland” émanant de l’institut de Cleveland qui enseigna à beaucoup de formateurs reconnus, en particulier en France. Bien qu’originellement ancré dans le courant de la côte Est, mêmes fondateurs et formateurs pendant de nombreuses années, il n’est pas resté dans la ligne de celui de New York, ajoutant aux pratiques habituelles de la Gestalt-thérapie (individuel, groupe), son utilisation pour les couples, familles et organisations. Il a un statut un peu d’entre deux, avec comme représentants majeurs : Erving & Miriam Polster et Joseph Zinker.

Paul Goodman décède peu avant ses 61 ans, le 2 août 1972 à North Stratford (E.-U.). Après la mort accidentelle de son fils Mathew en 1967, sa santé s’était détériorée. Autour de 1960, il ne s’occupa plus des Instituts de Gestalt-thérapie, ni n’exerça en tant que psychothérapeute.

C’est dans les années 70, que la Gestalt-thérapie, portée par le mouvement de contre-culture, connut ses heures de gloire en Californie. Grâce aux premiers collaborateurs qui reprennent le flambeau et à leurs successeurs, elle se répand très rapidement dans toute l’Amérique du Nord (États-Unis, Canada) et, dans la foulée, essaime outre-Atlantique.

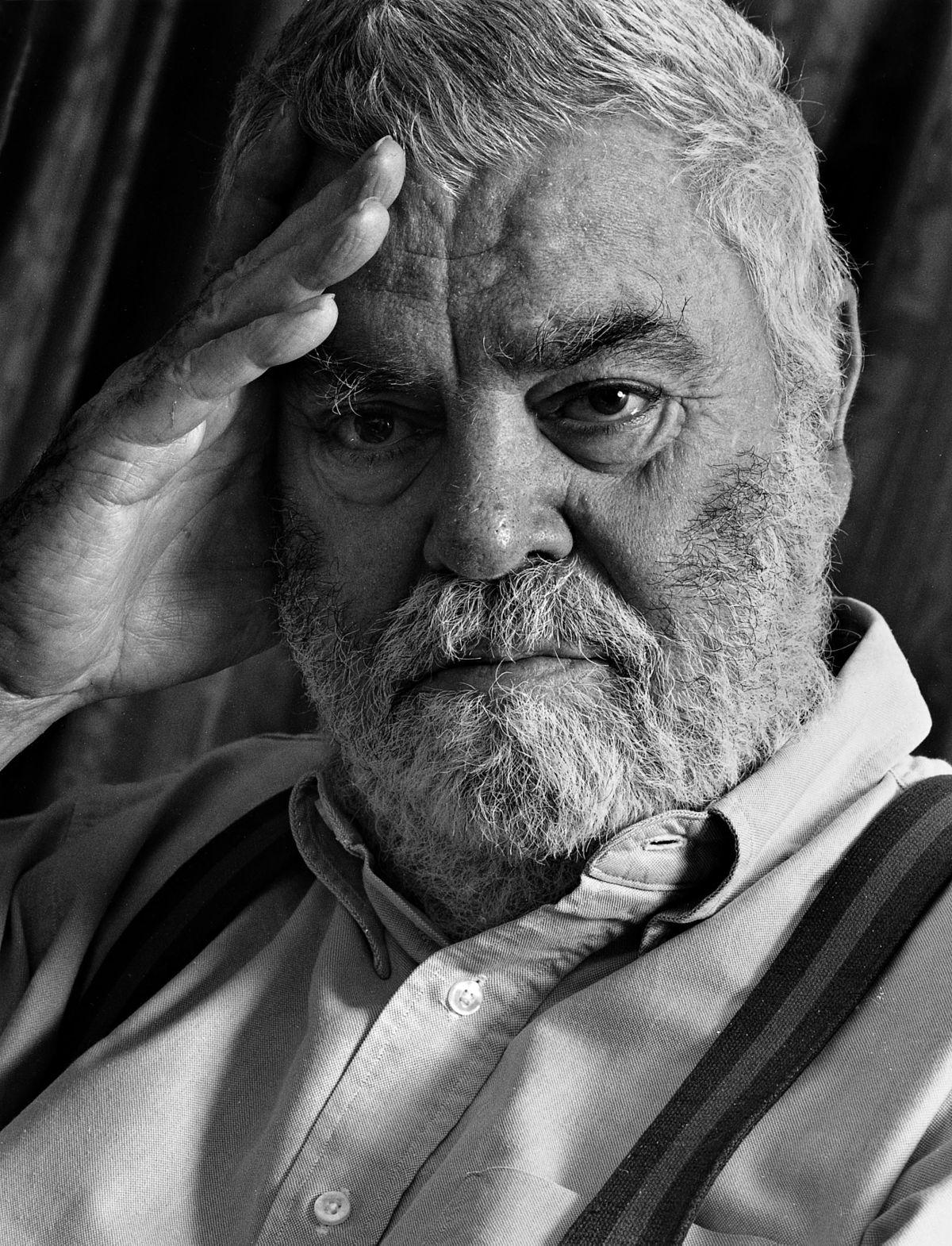

Laura Perls décède peu avant ses 85 ans, le 13 juillet 1990 à Pforzheim (Allemagne). Son urne funéraire repose avec celle de son mari.

Afrique du sud

Arrivés en Afrique du Sud (1934), les Perls s’installent comme psychanalystes à Johannesburg où F. Perls fonde l’Institut Sud-Africain de Psychanalyse. Mais dès 1938, n’étant pas considérés comme des professeurs en psychanalyse, ils sont empêchés d’enseignement psychanalytique par l’IPA.

Arrivés en Afrique du Sud (1934), les Perls s’installent comme psychanalystes à Johannesburg où F. Perls fonde l’Institut Sud-Africain de Psychanalyse. Mais dès 1938, n’étant pas considérés comme des professeurs en psychanalyse, ils sont empêchés d’enseignement psychanalytique par l’IPA.

Pendant que L. Posner-Perls reçoit ses patients en face à face, F. Perls continue une pratique psychanalytique avec ses règles classiques (cure sur le divan à raison de 5 séances hebdomadaires de 50 minutes). Rapidement, ils mènent une vie très confortable.

En 1936, F. Perls se rend au 14ème Congrès International de Psychanalyse à Marienbad (Tchécoslovaquie) où il souhaite apporter sa contribution à la psychanalyse avec sa communication sur “Les résistances orales” (inspirée par les recherches de L. Posner-Perls mais également par des idées de K. Horney et de W. Reich, en dissidence du freudisme). Non seulement elle est très mal accueillie mais sa tentative de dialogue avec Freud avorte ; il en conserva tout le reste de sa vie une rancœur contre S. Freud et sa conception de la psychanalyse.

De retour, il pense et écrit, avec la collaboration très active de son épouse autant sur le fond (concepts) que sur la forme (écriture), son premier ouvrage : Le Moi, la faim et l’agressivité (publié en 1942 à Durnand sous le titre “Ego, Hunger and Aggression”, puis en 1947 à Londres).

Le sous-titre, “Une révision de la théorie de Freud et de sa méthode”, est sans ambiguïté quant aux intentions du couple d’apporter des révisions à la théorie et à la méthode freudienne (contestant la primauté de la sexualité, les concepts de libido, de résistance anale, de pulsion de mort, …). Dans ce livre, F. Perls développe son concept de l’agressivité appréhendée comme une “fonction biologique”, une énergie vitale poussant l’organisme à aller chercher dans son environnement la réponse au besoin émergeant dans l’instant.

Cette conception de l’agressivité rattachée à l’oralité (à la vie) marque le début de l’éloignement des Perls vis à vis de la théorie freudienne qui rattachait l’agressivité et les résistances à l’analité, à une pulsion de destruction (mort). Dans ce livre, il pose les bases d’une “thérapie de la concentration” qui s’oppose au principe de la libre association de la psychanalyse freudienne.

Europe

La Gestalt-thérapie est élaborée par Fritz Perls, psychiatre et psychothérapeute, et son épouse Laura Perls, docteur en psychologie.

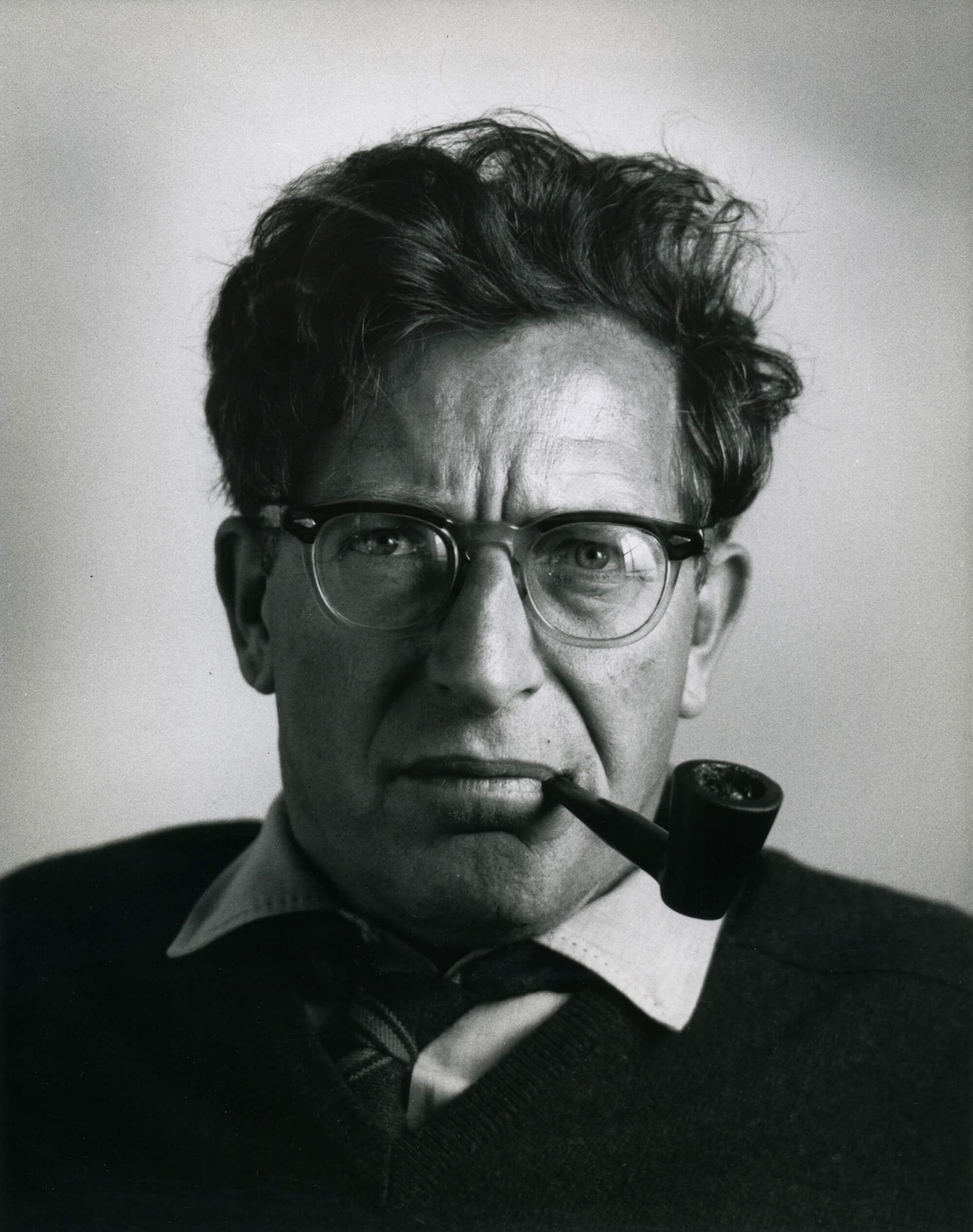

La Gestalt-thérapie est élaborée par Fritz Perls, psychiatre et psychothérapeute, et son épouse Laura Perls, docteur en psychologie.Friedrich Salomon Perls

(1893-1970), neuropsychiatre, est né à Berlin (8 juillet 1893) au sein d’une famille vivant dans un ghetto juif de banlieue. Il est le troisième enfant après deux sœurs. Sa mère, Amalia, est issue de la petite-bourgeoisie juive, pratiquante et passionnée de théâtre et d’opéra. Son père, Nathan, négociant en vin, franc-maçon également impliqué dans la communauté juive, est aussi un séducteur impénitent alternant absences et retours à la maison, doublé d’un tempérament impulsif et violent, qui fait vivre la famille dans un climat de conflits permanents.

Friedrich se révèle un élève doué qui fait d’excellentes études malgré une conduite turbulente. Il entreprend des études de médecine à Berlin qui sont interrompues par la guerre de 14-18.

Ayant une malformation cardiaque, il est réformé mais part quand même en 1916 sur le front belge pendant neuf mois. Gazé et blessé, il revient traumatisé avec des séquelles qui dureront deux ans.

A la fin de la guerre, il reprend ses études et obtient son doctorat en 1920 : il est neuropsychiatre.

A Berlin où il rencontre Salomon Friedlander (1871-1946), F. Perls fréquente assidûment les milieux marginaux (cercles du Bauhaus) et développe sa passion pour le théâtre (Deutsche Theater avec Max Reinhardt, 1873-1943). Goût qu’il conserva et cultiva toute sa vie.

En 1923, il part travailler à New York mais, ne s’habituant pas au mode de vie nord-américain, il revient quinze mois plus tard vivre à Berlin.

En 1926, F. Perls entreprend une psychanalyse avec Karen Horney (1885-1952), qu’il interrompt pour aller à Francfort, occuper un poste de médecin assistant auprès de Kurt Goldstein (1878-1965), neuropsychiatre utilisant la Gestalt-psychologie dans ses recherches sur les troubles de la perception chez les blessés du cerveau. Lors de ce séjour, F. Perls fréquente Martin Buber et reprend une psychanalyse avec Clara Happel (1889-1945) qui déclare brutalement l’analyse terminée et l’invite à devenir psychanalyste.

F. Perls part pour Vienne (1927) où il exerce la psychanalyse sous le contrôle d’Helene Deutsch (1884-1982) et de Eduard Hitscham (1871-1957). Il est un temps l’assistant de Paul Schilder (1886-1940) et connaît Paul Federn (1871-1950).

De retour à Berlin (1928), F. Perls s’installe comme psychanalyste et le restera jusqu’en 1932. Il reprend une tranche de psychanalyse avec Eugen Harnick, psychanalyste hongrois orthodoxe, froid et quasi mutique. Après 18 mois, il y met fin contre l’avis de son psychanalyste (transgression de la règle d’abstinence) pour se marier avec Lore Posner.

En 1929, il épouse Lore Posner (1905-1990), docteur en Gestalt-psychologie. F. Perls l’avait rencontrée lorsqu’il assista quelques mois K. Goldstein dont elle était une étudiante assidue pour la préparation de son doctorat. Dans le couple, c’est elle qui est rompue aux concepts de la Gestalt-Théorie auxquels elle a été formée avant de l’être à la psychanalyse. Elle est d’ailleurs reconnue comme une co-fondatrice de la Gestalt-thérapie pour avoir largement participé à sa conception, à sa création et à son enseignement.

Laura Perls

Lore est née (15 août 1905) à Pforzheim (Allemagne, Nord de la Forêt Noire) dans une famille juive aisée, elle grandit avec une sœur et un frère qui émigra aux E.-U. Dès 5 ans, elle apprend le piano. La passion pour la musique ne la quittera pas.

En 1923, L. Posner entreprend des études de droit à Francfort avant de s’orienter vers la philosophie et la psychologie (1926). Elle étudie Sören Kierkegaard (1813-1855), Max Wertheimer (1880-1943), Edmund Husserl (1859-1938), Max Scheler (1874-1928), Martin Heidegger (1889-1976), travaille avec Kurt Goldstein et Adhemar Gelb (1887-1936) qui supervise sa thèse, a comme enseignant Martin Buber (1875-1965) et Paul Tillich (1886-1965) qu’elle retrouva aux E.-U.

L. Posner suit une analyse avec Karl Landauer (1887-1945) après un bref passage chez Clara Happel qui, partant à Hambourg, interrompt la cure. Elle étudie à l’Institut Psychanalytique de Francfort où elle a comme professeur Frieda Fromm-Reichman (1889-1957) et Heinrich Meng (1887-1975).

En 1931, elle commence sa pratique analytique sous le contrôle de Otto Fenichel (1897-1948). Tous appartiennent plus ou moins à ce qui fut appelé la “gauche freudienne” (anti-fasciste et peu ou prou marxiste).

Dès le mariage, et jusqu’à l’époque hitlérienne, le couple vit principalement à Berlin.

Deux enfants naissent : une fille, Renate (1931) et un fils, Steve (1935).

En 1930, sur les conseils de Karen Horney, F. Perls reprend une quatrième tranche d’analyse avec Wilhelm Reich (1897-1957). Perls lui voua une grande admiration et dira que c’est la seule psychanalyse qu’il n’ait jamais faite. Elle est interrompue par la montée du nazisme qui, persécutant juifs et communistes, oblige Reich à s’expatrier.

Fuyant le nazisme, le couple Perls, psychanalystes reconnus, s’exile à Amsterdam (1933) avant de partir pour l’Afrique du Sud suite à une proposition d’Ernest Jones (1879-1958), proche de Freud, inventeur du Comité Secret (1912), fondateur de la psychanalyse en Grande- Bretagne (1913), et président de l’International Psychoanalytical Association (IPA) cette année-là.

Expansion vers l’Europe, la France

Dans la continuité du mouvement d’expansion en Amérique du Nord durant les années 70 et 80, la Gestalt-thérapie fait son entrée en Europe et en France par l’intermédiaire, d’une part, de gestaltistes nord-américains qui viennent essaimer en Europe et, d’autre part, d’européens qui vont s’initier et se former en Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Dans la continuité du mouvement d’expansion en Amérique du Nord durant les années 70 et 80, la Gestalt-thérapie fait son entrée en Europe et en France par l’intermédiaire, d’une part, de gestaltistes nord-américains qui viennent essaimer en Europe et, d’autre part, d’européens qui vont s’initier et se former en Amérique du Nord (États-Unis et Canada)– Michel Katzeff, formé au Gestalt Institute de Cleveland (dont il devient membre formateur), San Francisco et Los Angeles, fonde en 1969, le centre Multiversité en Belgique. En 1975, il met en place le premier programme francophone européen de formation à la Gestalt sur 3 ans avec les formateurs de l’institut de Cleveland et la participation de Janine Corbeil. C’est là que se formèrent Jean-Marie Robine, Nicole Paternostre-de Schrevel et André Moreau. Il dirige les formations suivantes et fonde l’Institut National de Gestalt Belge (INGB).

– Don Horne, fonde en 1972-73 le Gestalt Institue of Québec, lequel est repris par Susan Saros qui fonde le Gestalt Counseling and Training Center toujours au Québec ;

– Janine Corbeil crée en 1974 le Centre de Croissance et d’Humanisme Appliqué (CCHA) au Québec ; elle interviendra beaucoup en Europe (Belgique, France, …)

– Serge et Anne Ginger vont fréquemment aux E.-U. entre 1970 et 1980 pour participer à des séminaires de formation à Esalen, San Francisco et Cleveland.

– Max Furlaud, nord-américain résidant pendant plusieurs années à Esalen, s’installe à Paris en 1974.

– Jean-Marie Delacroix et Noël Salathé se forment à Montréal au Centre Québécois de Gestalt (CQG), fondé en 1976 par Ernest Godin et Louise Noiseux, avant d’y être eux mêmes formateurs ; enseignement qu’ils diffusent en Europe avant de créer leurs propres centres de formation.

– Dès 1978, Ernest Godin, formé au Gestalt Institute de Los Angeles, fonde au Québec le Centre International de Gestalt (CIG) et commence à dispenser des formations en Europe.

– Erving et Miriam Polster (Cleveland), Joseph Zinker (Cleveland), Maurice Clermont (Psycho-Québec), Paul Rebillot et bien d’autres effectuent de nombreux voyages pour participer à des formations, des conférences, des séminaires et stages didactiques.

Bien d’autres participent au développement, à la réflexion et à l’évolution de la Gestalt-thérapie en France dont Marie Petit (premier livre français sur la Gestalt) qui organise avec Hubert Bidault une formation dans le cadre du Centre d’Evolution vers 1982 ; Jacques Blaize (organisateur d’une des premières formations en France), …

L’évolution en France

En même temps, comme c’est un non-sens de vouloir parler et définir la psychanalyse, cela est tout aussi aberrant de vouloir définir LA Gestalt-thérapie de façon univoque. Pour deux raisons principales : tout d’abord, parce que dans sa construction, la Gestalt-thérapie s’inspire de différents courants de pensées que les successeurs mettent plus ou moins en relief selon leur aspiration personnelle ; ensuite, parce qu’une notion innovante et centrale de cette psychothérapie est de considérer le gestalt-thérapeute comme faisant partie du champ de l’expérience avec le client, qu’il est impliqué dans le processus.

Cette implication contrôlée s’appuie sur la personne du gestalt-thérapeute, son être-au-monde. Il est même admis que le processus de changement advient à partir de cette relation thérapeutique singulière. D’où, à la SFG, l’attention particulière de l’Instance de Titularisation au “savoir-être-gestalt-thérapeute” des postulants à la titularisation.

Il en résulte des pratiques variées qui, tout en se référant à des principes théoriques issus du même fond, présentent des figures différentes, selon l’accent mis sur un fondement théorique ou/et une forme de pratique.

Noël K. Salathé

Formé au Centre Québécois de Gestalt (CQG, Montréal) par des didacticiens venant des Instituts de Cleveland, New York et Los Angeles et élève d’Isadore From, il devient l’un des premiers formateurs à la Gestalt en Europe francophone et fonde le Centre Interdisciplinaire de Formation à la Psychothérapie (CIFP) en 1985.

Il s’appuie beaucoup sur la philosophie existentielle, au point qu’il met au centre de son système les contraintes existentielles et qu’il intitule l’un de ses ouvrages parlant de la gestalt-thérapie, “Psychothérapie existentielle”. En France, il est l’un des premiers qui propose une nosographie gestaltiste de la psychopathologie.

Jean-Marie Delacroix

Formé en Gestalt-thérapie au Centre Québécois de Gestalt (CQG, Montréal), il participe en tant que formateur à l’introduction de la Gestalt-thérapie en France à la fin des années 70 avant de fonder, en 1981 l’Institut de Gestalt de Grenoble (IGG) avec son épouse Agnès Pin-Delacroix. Jean-Marie Delacroix construit avec Jean-Marie Robine un programme de formation pour Gestalt-thérapeutes dès 1982 avant de cocréer avec lui l’Institut Français de Gestalt-thérapie (IFGT) en 1985. En 2002, l’IGG redevient autonome quant à l’organisation de ses formations de Gestalt-thérapeutes avec la création d’un nouvel organisme : le Grefor (Institut Gestalt-thérapie recherche formation).

Il s’est intéressé à l’utilisation de la Gestalt-thérapie pour les personnes psychotiques. Il s’intéresse également au lien entre gestalt-thérapie et spiritualité ; depuis plusieurs années, il poursuit une initiation au chamanisme au Mexique et en Amazonie péruvienne.

Serge Ginger

Formé aux États-Unis dès 1970 (Esalen, San Francisco, Cleveland), il introduit des groupes de Gestalt à l’Institut de Formation et d’Etudes Psychosociologiques et Pédagogiques (IFFEP) en 1972 et fonde avec Anne Peyron-Ginger (son épouse) l’Ecole Parisienne de Gestalt (EPG) en 1981.

Il est considéré comme étant dans la continuité du courant “perlsien” (Côte Ouest, Esalen), mettant plus l’accent sur le concept du cycle du contact appelé aussi cycle de satisfaction des besoins. Il peut être situé dans la mouvance de la thérapie gestaltiste à court et moyen terme avec une place prépondérante donnée au travail de gestalt-thérapie en groupe.

Jean-Paul Piriou – Jacques Blaize

Co-fondateurs de l’Institut Nantais de Gestalt-thérapie (1981), qui initient à Nantes l’une des premières formations de Gestalt en France organisée par Janine Corbeil et le CCHA de Montréal avec la collaboration des formateurs de Cleveland. La formation suivante fut confiée à Jean-Marie Delacroix. L’institut commence par proposer des formations destinées à des professionnels de la santé, de l’éducation et du travail social avant de s’orienter vers la formation de gestalt-thérapeutes.

J. Blaize est considéré comme mettant l’accent sur la philosophie existentielle et la phénoménologie.

Jean-Marie Robine

Après avoir fait connaissance avec la Gestalt-thérapie au début des années 70, Jean-Marie Robine se forme à Multiversité (Michel Katzeff – Bruxelles) vers la fin des années 70, lors du programme de formation francophone organisé en Europe avec la collaboration des formateurs de l’Institut de Gestalt de Cleveland. Il devient l’élève d’Isadore From avant qu’il ne prenne sa retraite. En 1980, il fonde l’Institut de Gestalt de Bordeaux (IGB) après avoir organisé de nombreux stages de Gestalt dès les années 74/75 dans le cadre de l’Institut de Recherche Animation Expression (IRAE) qu’il a co-créé. Par la suite, en 1985, il co-crée avec Jean-Marie Delacroix, l’Institut Français de Gestalt-thérapie (IFGT) qui a pour vocation de rassembler d’autres instituts français de formation.

Il est considéré comme “goodmanien”, partisan du retour aux sources du livre “princeps” de 1951 qu’il retraduit (2001). Il met l’accent principalement sur la “théorie du self” qui y est développée, la considérant comme le concept central de la Gestalt-thérapie que certaines figures notoires de la Gestalt ont délaissé (F. Perls en particulier). Il s’inscrit donc dans la lignée de la coté Est (New York), reconnaissant Isadore From comme son “formateur majeur”.

Gilles Delisle

Fondateur en 1981 du Centre d’Intervention Gestaltiste (CIG) à Montréal, ses concepts commencent à essaimer en France à partir de 1989. Il a été formé par Susan Saros (Gestalt Counseling and Training Center) et E. & M. Polster. Tout en conservant les concepts de base de la Gestalt-thérapie, il cherche, dans une perspective intégrative, à y associer des concepts de la psychanalyse des relations d’objets (Angleterre), aboutissant à une nouvelle approche qu’il nomme “Psychothérapie Gestaltiste des Relations d’Objet” (PGRO). Cette approche s’appuie sur une thèse : “Une révision de la théorie du self de Perls, Hefferline et Goodman et de ses prolongements cliniques” (Delisle, 1995). Il s’intéresse également à la compatibilité de son approche avec les théories du développement et les découvertes en neurologie. Il a conçu un diagnostic structural s’appuyant sur la théorie du self.

Il parle de psychothérapie du lien et met davantage l’accent sur la relation que sur le contact. Il s’inscrit dans une thérapie gestaltiste transformative plus à long terme qu’à court terme, en donnant beaucoup d’importance au dialogue herméneutique. Il a formé plusieurs gestalt-thérapeutes français qui, à leur tour transmettent cet enseignement dans certains instituts de Gestalt-thérapie. Par ailleurs, ses ouvrages publiés en France sont souvent cités par des auteurs français même en dehors des gestaltistes.

Ces différentes approches de la Gestalt-thérapie ainsi que celles de leurs successeurs sont le sujet de débats et de controverses que nous essayons de développer au sein de la SFG. C’est cette ouverture et cette liberté de parole qui permettent d’enrichir une approche gestaltiste de l’être en favorisant réflexion et créativité sur la Gestalt-thérapie.